本章将介绍 GMT 和 UTC 时间,以及它们之间的区别。

GMT(格林威治标准时间)

格林威治标准时间(Greenwich Mean Time,简称 GMT)是历史上重要的全球时间参考标准,其核心是基于英国伦敦格林威治天文台的地理经度(0° 经线,即本初子午线)计算的平均太阳时间,为早期全球时间统一提供了关键基准。

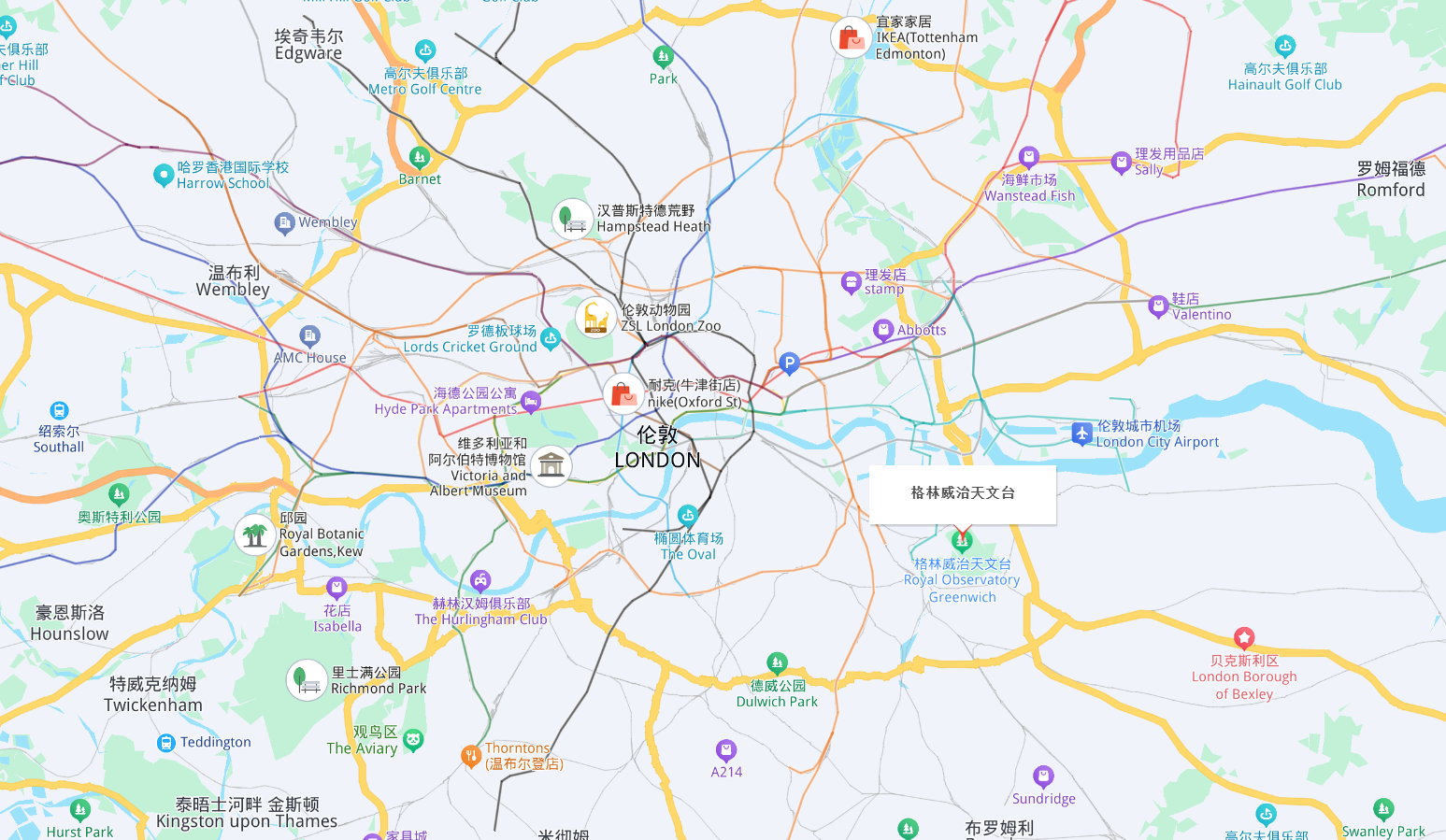

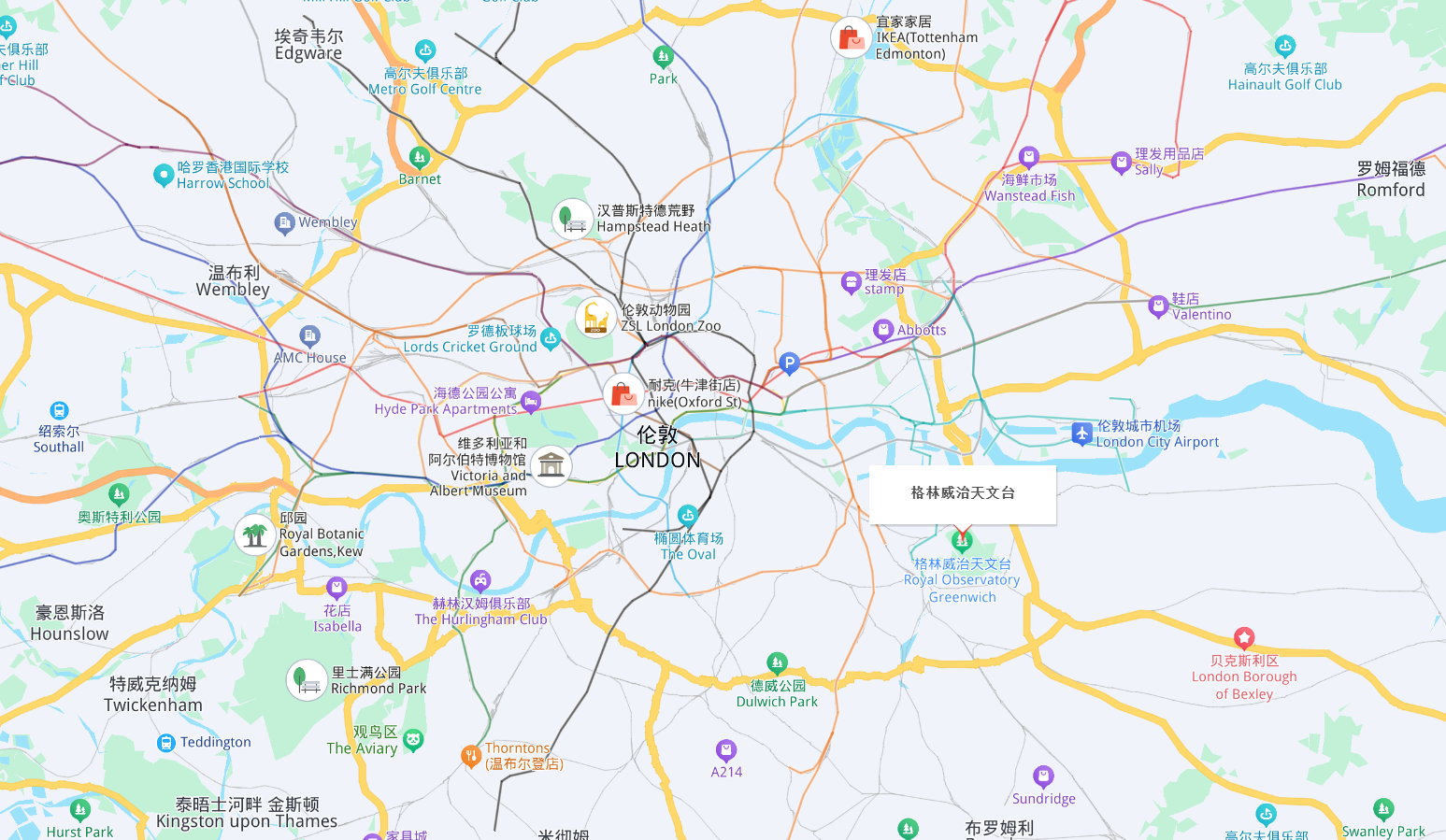

下图是林威治天文台的位置和实景图:

GMT 的核心定义与起源

GMT 的 “Mean”(平均)是关键 —— 它并非基于真实太阳的视运动(视太阳时会因地球公转轨道椭圆、自转轴倾斜等因素产生 “均时差”,导致每天时长不同),而是通过计算全年太阳视运动的平均值,得到的 “均匀时间尺度”,确保每天的时长固定为 24 小时,更符合人类生产生活对 “稳定时间” 的需求。

GMT 的诞生与 “本初子午线”(0° 经线)的划定直接相关:

GMT 的计算原理

传统 GMT 通过天文观测计算,核心步骤如下:

观测恒星:格林威治天文台通过望远镜观测特定恒星(如北极星附近的恒星)的 “上中天”(恒星经过本地子午线的时刻),记录恒星时(基于恒星运动的时间)。

换算为太阳时:通过天文学公式,将恒星时换算为“平太阳时”(即 GMT)—— 因地球自转同时绕太阳公转,恒星时与太阳时每天相差约 4 分钟(全年累计约 24 小时),需通过公式修正。

发布时间信号:天文台通过无线电向全球发布 GMT 时间信号(如早期的 “格林威治时间信号”),供航海、气象、通信等领域使用。

GMT 现状

如今 GMT 已不再是官方时间标准,但名称仍广泛使用:

日常时区表述:如中国用 “GMT+8”(实际为 UTC+8),英国冬季用 “GMT+0”(夏季为 UTC+1,即夏令时)。

特定领域习惯:天气预报、航空管制、航海日志等领域仍保留 “GMT” 表述,本质是为了兼容历史操作规范。

文化与地理标识:格林威治天文台的本初子午线已成为旅游景点,GMT 也成为 “全球时间起点” 的文化符号。

GMT 的局限性

GMT 的核心问题源于其“天文基准”的特性:

java 广告位

UTC(协调世界时)

协调世界时(Coordinated Universal Time,简称 UTC)是一种国际标准时间,它以原子时秒长为基础,在时刻上尽量接近格林尼治标准时间(GMT)。

UTC 是基于原子钟的时间计量系统,铯-133 原子基态的两个超精细能级间跃迁对应辐射的 9192631770 个周期的持续时间被定义为 1 秒。它具有精度高的特点,精确到纳秒级,不受地球自转变化的影响,可全世界通用,不会受夏令时影响。

19 世纪开始,世界各国来往频繁,但欧洲、美洲和亚洲大陆都有各自的时区,这给国际交流带来了不便。1884 年,国际大会选出英国伦敦的格林威治作为全球时间的中心点,以本初子午线为基准的时间即为 GMT。后来,由于地球自转速度并不恒定,为了提高时间的准确性和稳定性,1972 年,协调世界时(UTC)面世。

注意,UTC 在很大程度上取代了 GMT 成为国际标准时间,但人们仍然经常将 UTC 和 GMT 视为相同的时间。实际上,GMT 是基于地球自转的平均太阳时,精度为秒级,而 UTC 是基于原子钟的时间计量系统,精度更高。为确保协调世界时与世界时相差不会超过 0.9 秒,在有需要的情况下会在协调世界时内加上正或负闰秒。由位于巴黎的国际地球自转事务中央局负责决定何时加入闰秒。

UTC 通常采用“HH:mm:ss” 格式表示,其中 HH 表示小时,mm 表示分钟,ss 表示秒。在国际无线电通信中,UTC 应用 4 位数字(即 “时时分分”)表示,如 8 时 26 分应写成 “0826UTC”,19 时 30 分应写成 “1930UTC” 等。

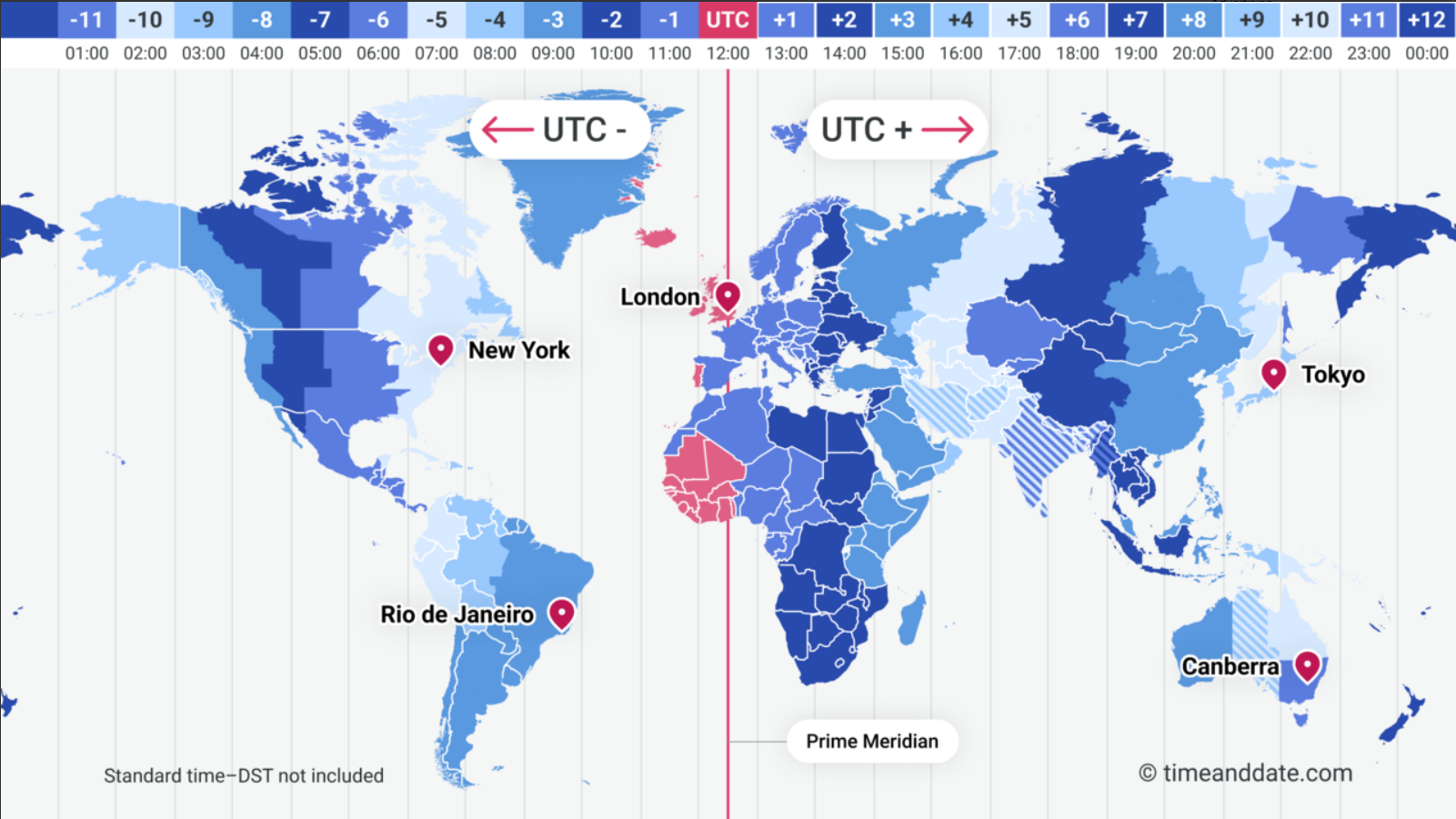

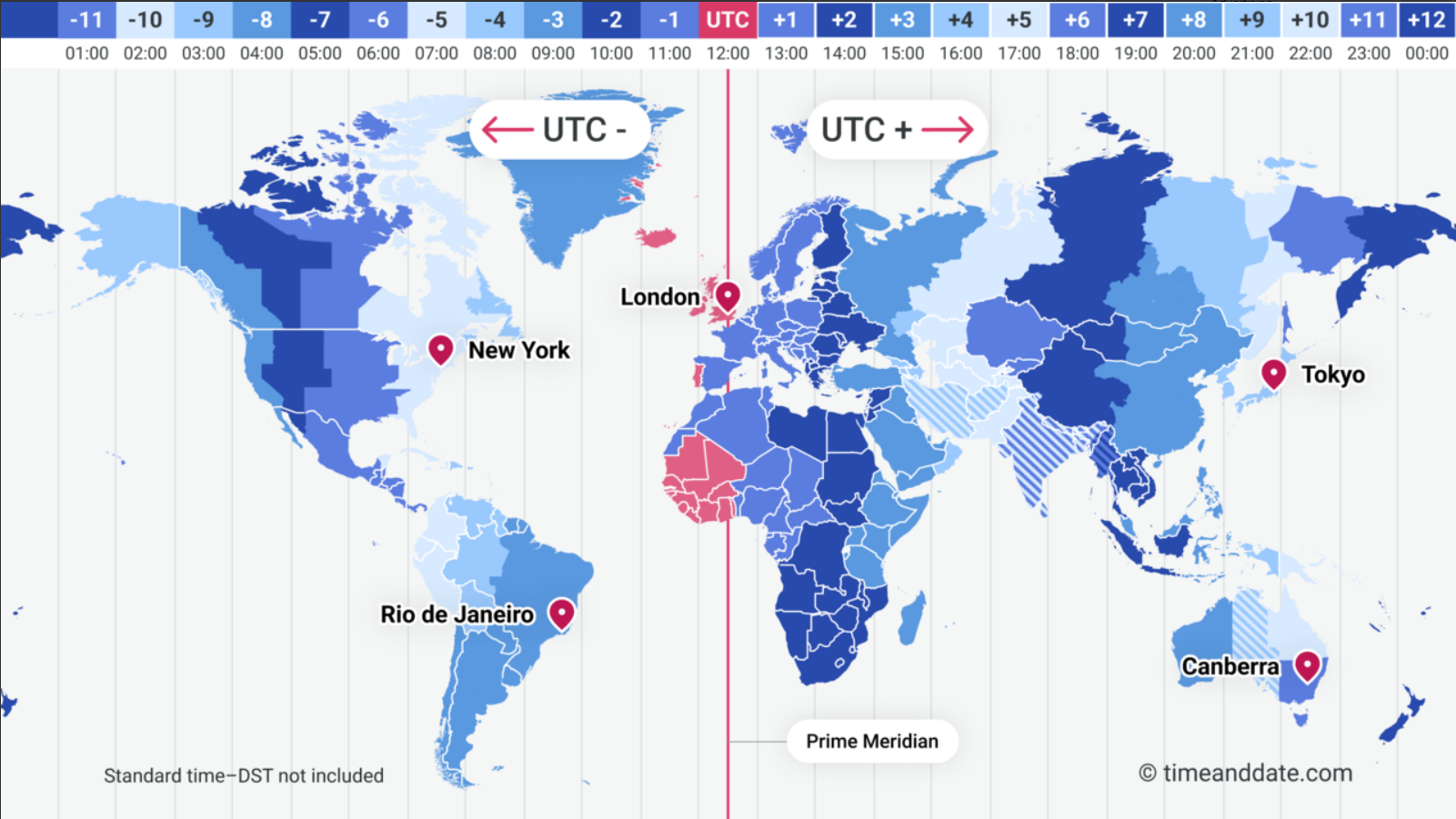

全世界共有 24 个时区,以本初子午线为基准,向东、向西各 12 个时区,经度每隔 15° 即为一个时区,时间就相差 1 小时。各地的本地时间等于 UTC 标准时间加上或减去时区差,时区差东为正,西为负。例如,北京在东八区,当地时间比 UTC 增加 8 小时,即北京时间 = UTC+8:00;纽约在西五区,比 UTC 落后五个小时,即 UTC = 纽约时间+0500。

目前,UTC 已被广泛应用于许多领域,如互联网、计算机系统、航空、航天、GPS 等。在互联网中,网络时间协议(NTP)就是 UTC 在互联网中使用的一种方式;在航空上,所有使用的时间划一规定是 UTC;在军事中,协调世界时区会使用 “Z” 来表示,UTC 也会被称为 “Zulu time”。

GMT 和 UTC 的关系

如今我们常说的“GMT+8”、“GMT+0”,实际在精度和定义上已被协调世界时(UTC,Coordinated Universal Time) 替代,但两者在日常场景中常被混用,主要区别如下:

| 对比维度 | GMT(格林威治标准时间) | UTC(协调世界时) |

| 时间基准 | 基于地球自转(天文观测) | 基于原子钟(原子时 TAI,精度达纳秒级) |

| 精度 | 秒级精度,受地球自转不稳定(如极移、自转减速)影响,长期会产生误差 | 纳秒级精度,时间均匀稳定,无累积误差 |

| 调整机制 | 无主动调整,误差随地球自转变化自然累积 | 通过 “闰秒” 调整:当 UTC 与地球自转产生 ±0.9 秒偏差时,在 6 月 30 日或 12 月 31 日 23:59:59 后插入 / 删除 1 秒,兼顾原子时精度与地球自转实际 |

| 当前角色 | 历史时间标准,仅在日常表述、航海、气象等场景中沿用名称 | 全球官方时间标准,用于通信、导航(如 GPS)、计算机系统、国际事务等所有需要高精度时间的领域 |

| 数值关系 | 绝大多数情况下,GMT 与 UTC 的数值一致(仅在闰秒发生时,GMT 会随地球自转自然过渡,而 UTC 会出现 “23:59:60” 或跳过 1 秒) | - |

简单说,GMT 是基于天文观测的 “自然时”,UTC 是更精确的 “原子时”,实际应用中两者数值基本一致,UTC 是现代国际通用的时间基准。

如果要了解更多关于 GMT 和 UTC,可以参考: